▷Project

ヘンリック・イプセンの『人形の家』を題材に、様々な角度からアプローチを重ねてきた《IBSEN×YOKOHAMA》。

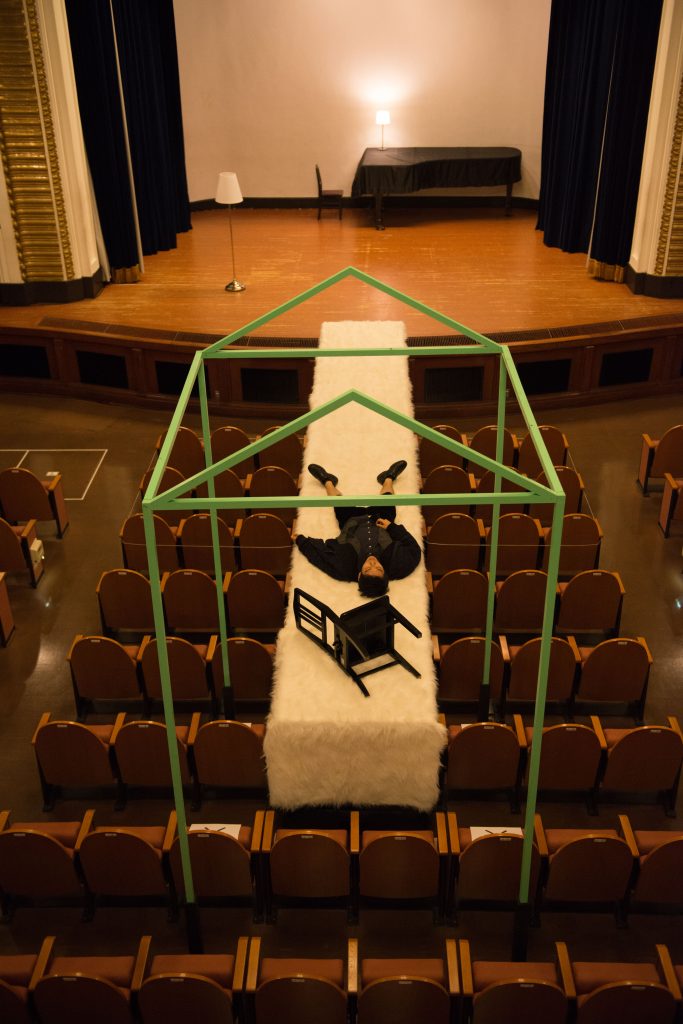

『人形の家→庭』は、横浜市開港記念会館の講堂を使ったインスタレーション版として上演した。

この日本最初期の公会堂建築として復元された講堂には、『人形の家』が初演された時代の《演劇》を象徴するプロセニアムアーチと観客席がある。

現在まで続く舞台と観客席のイメージや関係性を決定づけている場所において、いま『人形の家』を上演するとしたら何ができるのか? 舞台と観客席はどうあることができるのか? そのとき浮かびあがる人間のイメージとは何か?

法律や金融を支えている近代的精神と、それによって生じた家庭の歪みを刻印するテクストをもとに、私たちの知覚と思考を形作っている原初的な経験を演劇化した。

会場 横浜市開港記念会館 講堂

原作 ヘンリック・イプセン

翻訳 毛利 三彌

出演 稲垣 干城 瀧腰 教寛 平井 光子 邸木 夕佳 山田 宗一郎

演出・構成 鹿島 将介

照明 南 香織

音響 堤 裕吏衣

舞台美術 尾谷 由衣

衣裳 富永 美夏

ドラマトゥルク 高田 斉

宣伝美術 青木 祐輔

イラスト 鈴木 光枝

制作 本多 萌恵

協力 長谷川事務所

後援 横浜市文化観光局 ノルウェー王国大使館

主催 重力/Note

▷舞台美術プラン(デザイン&作製:尾谷由衣)

▷当日パンフレット挨拶

ある学校で実際にあった授業の話だが、《自分の家族だけで使われている言葉をリサーチする》ということをやったらしい。蒐集された「ひっかき=孫の手」「しゃくり=スプーン」など……もはや誰が言い出したかわからないけれども、その家族のなかだけで平然と使われている言葉があることを知ったとき、もうここにはいない誰かが生きた痕跡をみる心地がした。その一方で、いま何気なく手にしている言葉がいつか子供にも引き継がれるかもしれないことに気づかされたり。過去と未来を貫いて言葉が受け渡される場としての家族が、ここにはある。

ところで、縦の時間軸を持つ家族と違い、家庭という言葉にはプライベートな繋がりを前提にしながらも、どこか外のルールとの関わりによってその在り方を検討・更新を迫られる可能性を持っている。それらの働きは、来客によってもたらされるだろう。彼らにはそれぞれの家庭の事情があり、そこからの休息として客を演じることになる。彼らが現われたとき、そこで交わされる言葉がのるべき土俵は再検討される。迎える者は、この言葉の多層性を担わざるをえない。言葉の溜まる器としての家庭。

これらのイメージが浮かんだとき、私にとって『人形の家』は現代的解釈や主義主張の代理表現ではないものになった。ストーリーや語られることの意味以上に、言葉の生まれ方や持ち方のプロセスに焦点をあてたテクストとして向き合うことができた。その時、どんな身体と声がそれを支えるのか。こうした試みを、演説を目的に作られた講堂で試みることができたのは、とても貴重な経験になった。

師走のお忙しいなか、ご来場いただきありがとうございます。

「多様な素材を組み合わせ、展示空間に結びつけて仮設する方法」、「(空間に)据え置いたもの」のことを一般的にインスタレーションと呼ぶらしいのですが、こうした手法が言葉と身体を介した時間の変容に結びついたとき、演劇になるのだなあ思い知らされました。

この次は来年2月、またまた『人形の家』です。引続き、お付き合いください。

鹿島 将介

▷演出ノート(テクスト読解の記録より抜粋 2014.10.)

一つの家に、一つの家庭。

クリスマスの前日、家全体が日常から仮装するとき。

男と女、二人(乳母と女中、子供たちは彼らの現在を示す条件にすぎない)。

二人はこれからの生活が素晴らしいものになることを語る。

長く待ち望んだ理想が、もうすぐ実現されることを喜んでいる。

男にとっていますべてが理想の関係へと向かっている。

彼は幸せな時間が繰り返されることを信じている。それを語り続ける権利が、自分にあることを信じて疑わない。

彼の言葉は、行動そのものかもしれない。

名詞、名前、あだ名による愛撫。

男は言葉で女を愛撫している。惚気ではなく、手つきとしての言葉。

ゆえに男が女のからだに直接触れるとき、そこには性が蠢く。

妻という役目において、男/夫に触れられることを疑わない女。

言葉と手は、所有のあらわす媒体であり、妻というコードが、女に全てを許させる。

自分に向けられた行動に対して無抵抗。

だが彼女は自分だけのささやかな秘密を持つことで、男に対して優位に立とうとする。

その代償として、言葉と真意に隙間が生まれる。

果たして二人の理想は同じだろうか。

それぞれの形の満足、気持ちの良さが言葉で示されたとき、二人はひとりと、ひとりになる。

このテクストに響いている通奏低音は何だろうか。

たとえば秘密。このテクストにおいて順を追って伝えられるのは、まず夫の病いを自力で助けた秘密。つぎに自尊心に掻き立てられて贋の署名を告白したときに生まれた秘密。だが、この夫婦を繋いでいる根底には、官吏であった父親の不正を揉み消した秘密がある。

夫の過剰な愛撫や陽気さ、正義感、潔癖の根底には、過去の秘密に対する不安があるのかもしれない。彼が家庭の内外で起こることに対して、周到にコメントし言葉による管理下に置こうとする行動を支えている衝動(彼の健康が損なわれたのは、過労ではなかったのかもしれない)。人間の中に宿る美意識と過剰な執着には、明確な差異がある。

妻は、過去の秘密をもっと違った捉え方をしていたのではないだろうか。夫のコントロールから逃れるように、小さな嘘を重ねることで得られる満足。夫婦の絆が秘密によって生まれた喜びを無意識に反復しているのかもしれない。

気持ちよく飾り込まれた空間には、距離と隙間が生まれる必要がある。

そこに別の人間が入り込んでくる。庭、階段、扉を経て。

なぜ彼らはやって来るのか。この家に住むものたちが持っているものを、彼らは持っていない(それはお互いそうかもしれないのだが、この家に住む夫婦は、わざわざ外に出かけてまでそれを補おうとはしない)。

その場から去っていったものに対して、夫はコメントを投げかける。このとき、家の外の世界は再定義される。それを聞く妻。

やって来る→去る→コメントの繰返し。

外から来る彼らによってもたらされた現実、残された言葉が、男と女のあいだにある溝を深くしていく。

手紙もふくめ、このテクストにおいて言葉は到来し、現在に働きかけるものだ。

この言葉を動かすもの。この言葉が動かすもの。繰り返し響くもの。

そこにある距離や時間、物理的な現象が、平穏では済まされないものへと向かっていく。

妻は家庭の在処を位置付けする者であり、それぞれの欲望を受けとめる器であり、それを希求する者たちが集う《場》である。一見、言葉上では何かを祈願されていても、妻の持つ言葉は、そのほとんどが空想止まりで欲望のベクトルがひとり社会化されていない。

その彼女において社会との関わりを表す言葉が生まれる瞬間、触感、響き、受けとめるべき現実感。これをどう演技の思想にすることができるか、そして上演におけるドラマツルギーにすることができるか。

彼女が言葉を得たとき、この家庭は崩れ去るのだろう。それは目の前における対立を目指さず、過去の時間とともに現在が融解する導きとして起こるのではないか。

このテクストは常に現在を形作っているようでいて、誰も確認することのできない過去の物語がそこらじゅうに響いている。

物語の伏線として用意された言葉が起こす運動は、存在するものと存在しないもののあいだにある力へと翻訳される。この力の取り出し方、見え方、途切れさせない律を探る。情緒、フォルム、構図から逃れ出るもの。これらが演技に繋がる問いであり、また観客の知覚を支えるものとなる。

この知覚を引き出すために、どんな身体が必要だろうか。

息は言葉と身体を繋ぎながらも、発語という社会化の手前に留まっている。

声が存在として負っているものはなにか。

そのために、まずやって来たものたちがもたらす言葉をよく聞かなければならない。

ひとりの女は、長い旅をしてきた。生きるために時間を売り、健康を売り、境遇に従順になるための長い旅。だが、その女は自らの人生を生きることの意味は知らなかった。生きる理由を見失っているにも関わらず、生きるための手段だけが女を生き延びさせている。労働は彼女を生かす仕掛けになっている。

このような女はいつの時代も沢山いただろう。

こうした境遇を経た旧友がやってきたとき、彼女たちは同じ言葉を同じ感覚で話せるだろうか。旧知の仲でありながらも、経験がこの女に自信を与える。

妻はそこに夫が世間について語る言葉に似たものを感じ取る。そこで自分の秘密が持つ力を試そうとする。

夫の目から見て、妻は世事には疎く、社会からは遠ざかった場所にいるとされている。このとき家は鳥籠だろう。彼は籠の中を掃除するように、汚物を見極め取り除こうとする。それによって生まれる気持ちよさに満足している。

妻の目から見て、夫は弁護士として金を稼ぎ、この世の全ての善悪を判断する存在。このとき家は判決の場となる。彼女は男とはそういうものだと理解してきた。自分の役割は、掃除された籠の中を彩り、気持ちのよい空間に仕立て上げることだとしてきた。

だが夫が知りえないことを知り、為し得ないとつゆにも思わないことを為した事実が、彼女に自信を与えている。

夫の示したルールから外れることの優越感。

それは、来客の賑わいにおいても果たされる心地かもしれない。彼女にとって、人びとが談笑する場は、この優越感に浸るために機能している。一方、そこで交わされるささやかな冗談が、彼女の別の何かを突き動かし始める。

このとき見えていた景色は、この空間に妻がどういたかを伝えるものかもしれない。それと同時に、夫が出入りすることによって彼女の中で変化するものとはなんだろうか。

別の男がやってくる。善意からの過失によって社会から信用を失ったまま、家族を支えるためだけに生き延びている。息子たちに囲まれている彼は、その家族の中でどんな存在としていられているのだろうか。

彼にとって法律は、生業をつかさどるものであると同時に、自らを裁いたものでもある。またいかなる人間の情をも排除する仕掛けであることを熟知している。だが、旧友であるあの夫がうまくくぐり抜けることができたのに対して、この男は失敗した。その事実を、彼は知っているのだろうか。

妻の秘密は、この男によってその地位を貶められる。そこには境遇の反復が起こっている。夫は父の不正を誤摩化し世間に対して秘密にすることで、家庭内での自信と誇りを勝ち取ることができた。この男は、それを秘密にすることに失敗し全てを失った。そして、今度は自分の番が巡ってきた。

妻には、秘密を持つということによって生じる責任が理解できていなかった。

社会と家庭、それぞれにおいて価値が転じてしまうもの。

ここで一気に人びとのあいだにある溝の意味が変容する。過去と現在が急速に距離を縮め、これまで言葉が担っていた意味と時制が二重になる。観客が知覚するべき位相が、現在だけではなくなる瞬間。

ゆるやかに崩されるものがある。

この過去と現在のあいだにある運動を遺伝というテーマに絞ってはいけない。脅かされているのは、過去が現在を滅ぼそうとすること。いつのまにか綱渡りをしていたこと。

秘密によってもたらされる優越感を求めたことが、妻を追い込んでいく。

そもそも人間が心情を吐露する姿とは、一体何なのだろうか。それを眺めることが演劇を支えていた時代の知覚を想う。そこから喪われていったものとは何か。逆に、いま心情を吐露するとは何を生むのか。何が心情と知覚されてきたのか。そこで曝された人間は、どんな眼差しをあびたか。

女が心情を口にする瞬間とは、ひとり世界から遠ざかろうとする衝動なのかもしれない。その時点で、彼女はもうこの家を飛び出しているとも言える。小さな家出。

帰ってきた夫は、妻のついた小さな嘘をとがめる。夫が語る言葉の指し示す先に、死者と子供がいる。これが彼女の見えた最初の責任のかたち。

クリスマスの話とともに一幕が終わる。それぞれの人びとが気持ちいいことを求めていくこと。飾りつけること。

飾られたのは、クリスマスツリーであり、部屋の中であり、仮装舞踏会の衣裳であり、交わされる言葉であり、関係を支えるもの。

それらを虚飾の一言で片付けてしまうのは違う。

家庭には、それらを必死に支えようとする力が常に働いている。

道徳や宗教や法律は、そうした力の背中を押すものであり、共同体/家庭の内外から働きかける。

そして死者たちの存在がもたらす力も。

室内劇、家庭劇はプロセニアムを通じて観客に覗かれてきた。

いま過去が現在を覗いている。

・

このテクストには、家が二つある。

女が男と過ごした家、父と過ごした家。

この意味において、テクストが持つ物語とは、女が社会に飛び出していくのではなく、父/死者と過ごした家に帰っていく話ということになる。

そこに生活はあるのだろうか。

鹿島 将介

Copyright © 2008-重力/Note. All rights reserved.